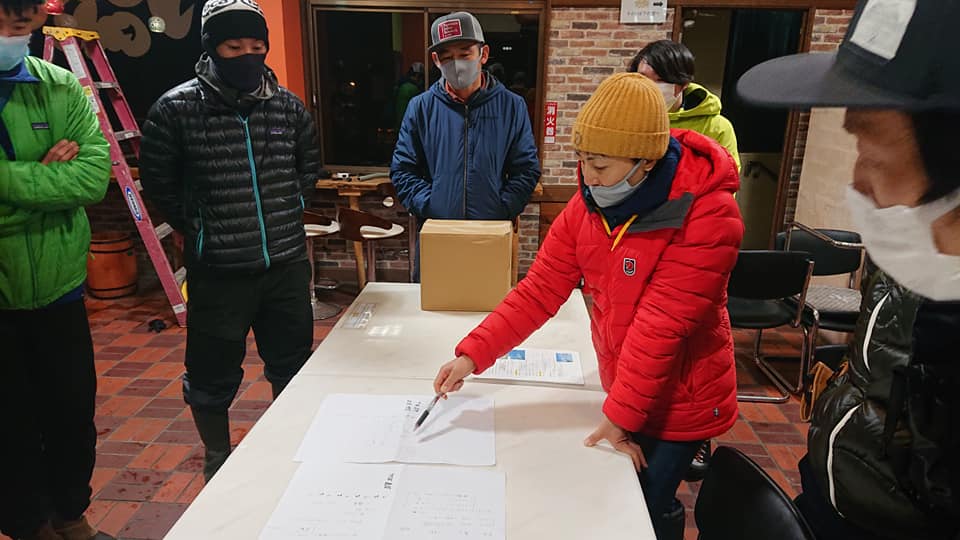

旅の最後は那須岳山麓での雪崩サーチ&レスキュー講習会。那須岳ロープーエイ山麓駅周辺に雪がほとんど無い。朝から土砂降りの雨が降っている。谷川岳、白馬は雪がたっぷりあって快晴だったというのに・・。 どうする野外での講習。 […]

雪崩サーチ&レスキュー講習会(AvaSAR)について

【講習会の歴史】 Avalanche Search & Rescue

本講習会は、ICAR(国際山岳レスキュー委員会)の委託のもと、雪崩レスキュー技術の国際標準化をおこなっているマニュエル・ゲンシュワイン(Manuel Genswein、スイス)を札幌在住の有志が招聘し、2015年12月に始まりました。(公社)日本雪氷学会北海道支部雪氷災害調査チームでは、ガイドが研究者をサポートし、山岳地帯で発生した雪崩事故調査を行っており、そのガイドが、調査チームの安全性を高めるためにこの講習会に参加しました。

本講習会は、ICAR(国際山岳レスキュー委員会)の委託のもと、雪崩レスキュー技術の国際標準化をおこなっているマニュエル・ゲンシュワイン(Manuel Genswein、スイス)を札幌在住の有志が招聘し、2015年12月に始まりました。(公社)日本雪氷学会北海道支部雪氷災害調査チームでは、ガイドが研究者をサポートし、山岳地帯で発生した雪崩事故調査を行っており、そのガイドが、調査チームの安全性を高めるためにこの講習会に参加しました。

2016年からは雪崩事故防止研究会・雪氷災害調査チームが主催者となり、ゲンシュワイン氏を招聘して講習会を開催するようになりました。ガイドたちは受講するとともに、インストラクタの育成に力を入れ始めました。ゲンシュワイン氏が教える捜索救助の知識や技術が非常に優れていたことから、対象者を徐々に公的救助機関の救助隊員に拡げ、やがて、チームメンバーの救助技術レベルの向上のためだけではなく、日本における雪崩リスクマネジメント向上のために国際標準の基礎技術を啓発する必要性を認識するようになっていきました。そして、受講対象者を、民間の遭難救助に関わる者たち・公的機関の救助隊員・山岳ガイド・スキーパトロール・一般の雪山愛好者へと拡げてきたのです。

5年間の活動により、雪氷災害調査チーム所属のガイド、研究者を中心に10名を越えるインストラクタが育成されました。我々は、高校生ら8名が死亡した那須雪崩事故(2017)を契機に、雪崩埋没者の生存救出を図るには雪崩レスキュー技術の教育が不可欠であると再認識しました。2019年3月には、那須町でAvaSAR講習会を開催したのを皮切りに、本州に活動を拡げるようになったのです。今後は、雪氷災害調査チームのガイドと登山家・研究者が講師を務め、プロフェッショナルからアマチュアまでの広い層に雪崩レスキュー技術を教育すること目的として、北海道・東京・栃木・群馬・長野などで講習会を開催していきます。

【AvaSAR講習会の概要】

国際的に標準化された雪崩レスキューの技術の初級者/中級者向けのカリキュラムを用いて技術に習熟した講師により、一般向けの講習会として広く参加者を募り、講習をおこなう。

国際的に標準化された雪崩レスキューの技術の初級者/中級者向けのカリキュラムを用いて技術に習熟した講師により、一般向けの講習会として広く参加者を募り、講習をおこなう。- 講習で教える雪崩レスキュー技術は、MountainSafety.info (山岳安全情報機構、以下 MS.i)が提供する「最良の実践を目指す雪崩レスキュー技術」に準拠し、講師はMS.iのインストラクタ講習を受講した雪崩教育に関わってきた研究者、教育者、プロの山岳ガイドで構成される。

注: MountainSafety.info (MS.i、山岳安全情報機構)

MS.iは、山岳レスキューの国際規格の勧告をするICAR(国際山岳レスキュー委員会)から、さまざまな勧告の技術的裏付け、理論的検証を託され、IFMGA(国際山岳ガイド協会)、SLF(スイス国立雪・雪崩研究所)と連携し、UIAA(国際山岳連合)との協力の下で、先駆的なワーキンググループとして発展してきている。MS.iのプロジェクトはManuel Genswein (マニュエル・ゲンシュワイン)によって2016年に始められ、活動の拠点は、スイス国立雪・雪崩研究所に置かれている。雪崩レスキューを最初の取り組み課題とし、ICARの勧告、UIAAの装備に関する国際規格の発効に貢献している。

MS.iの雪崩レスキューの様々な技術は、23ヵ国語に翻訳されて提供されている.

【講習会の目的】

- 国際的に標準化された MountainSafety.info (以下 MS.i)が提供する「最良の実践を 目指す雪崩レスキュー」に準拠した技術を用い、一般向けの講習会として広く参加者 を募り、講習をおこなう

- 国際基準の雪崩レスキューの技術を日本に普及させ、日本の雪崩レスキュー技術を国 際基準のレベルに引き上げる

- エビデンスに基づく最良の実践を実現するための雪崩レスキュー技術を理論・実践の 両面において受講生に提供する

【対 象】

- スキーヤー、スノーボーダー、登山者など雪山愛好者 ○ 公的機関の救助隊員、ガイド、スキーパトロール

- 医師、看護師など医療従事者